Rückblick Herbstfest 2023Grund zum Feiern bei p: berlin

Es liegen arbeitsreiche Wochen hinter dem Team von photography unlimited e.V.: In der zweiten Jahreshälfte stand bei uns alles im Zeichen der Neueröffnung des Studiobereichs sowie der p: berlin academy, in der wir ab 2024 ein umfassendes Weiterbildungsprogramm für Fotografierende anbieten. Doch am 30. November war endlich alles fertig und wir luden euch und unsere Partner zum gemeinsamen Herbstfest in die p: berlin Laboratories in Berlin-Schöneweide ein.

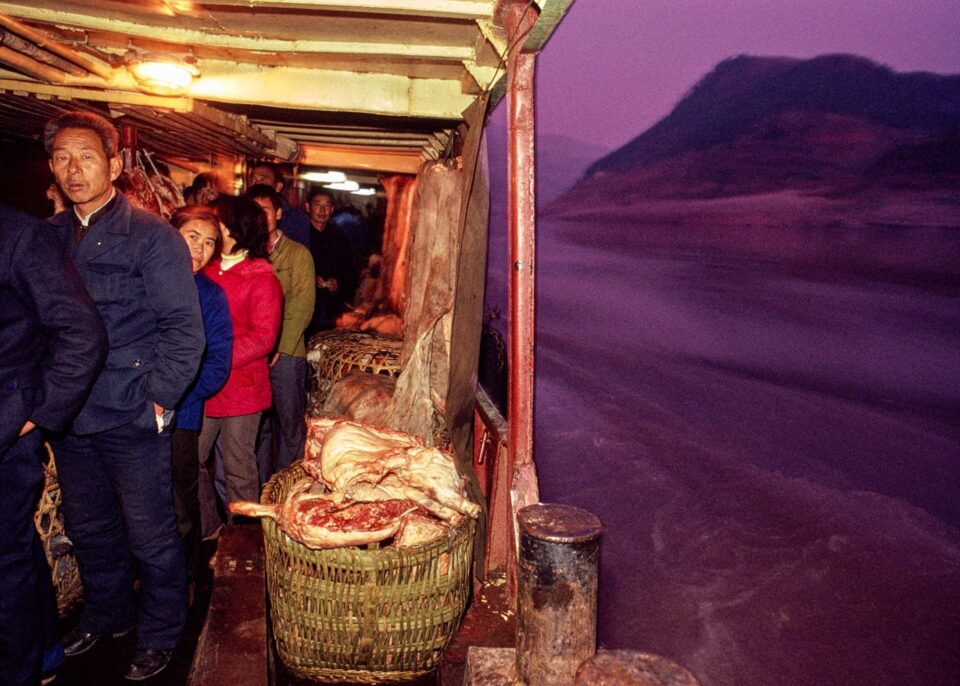

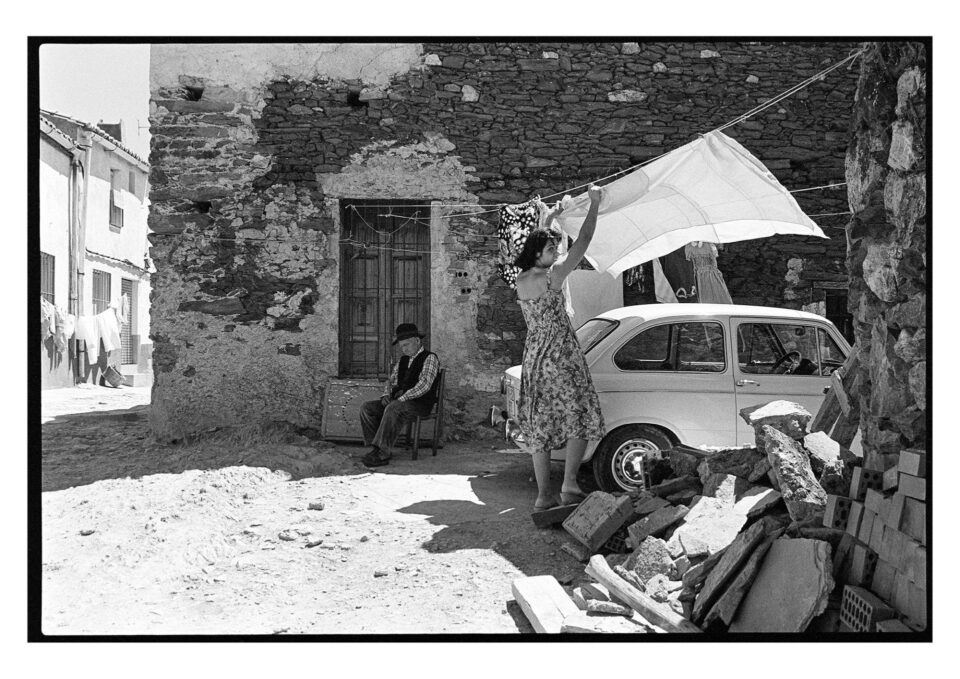

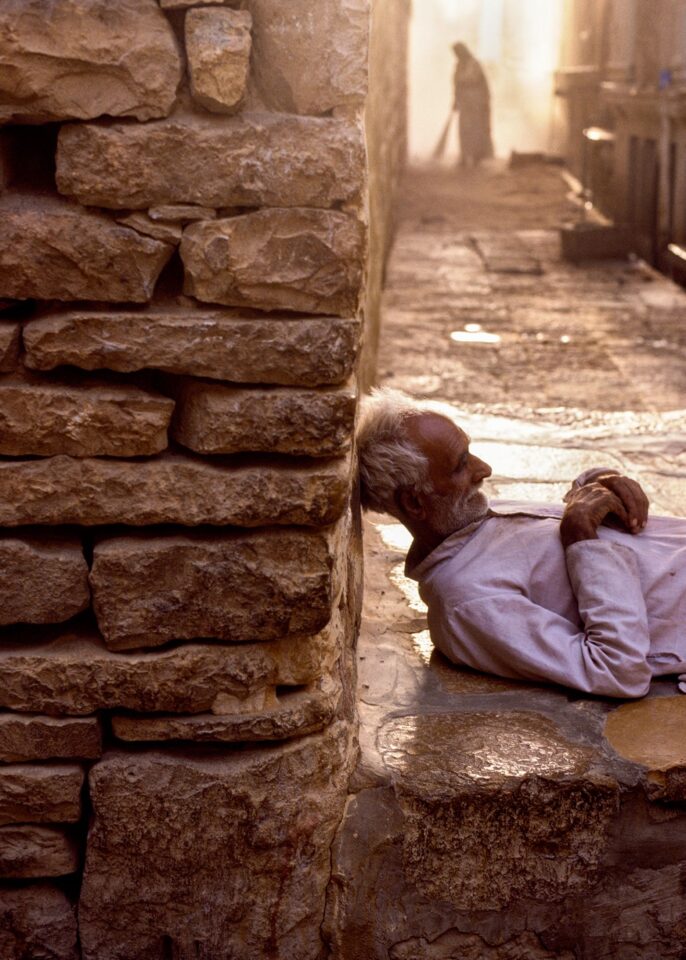

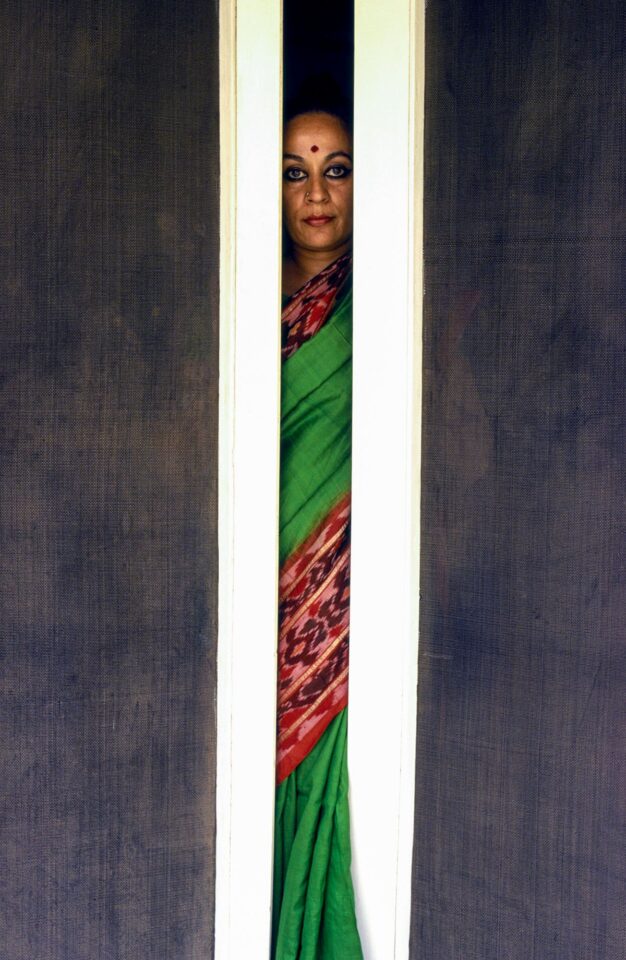

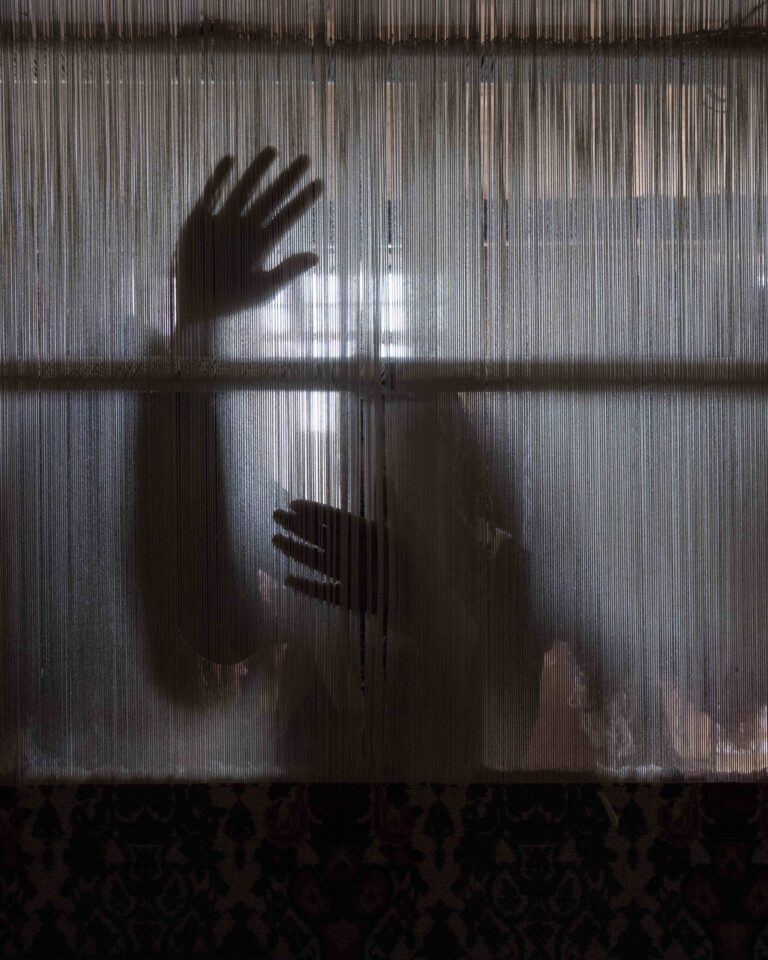

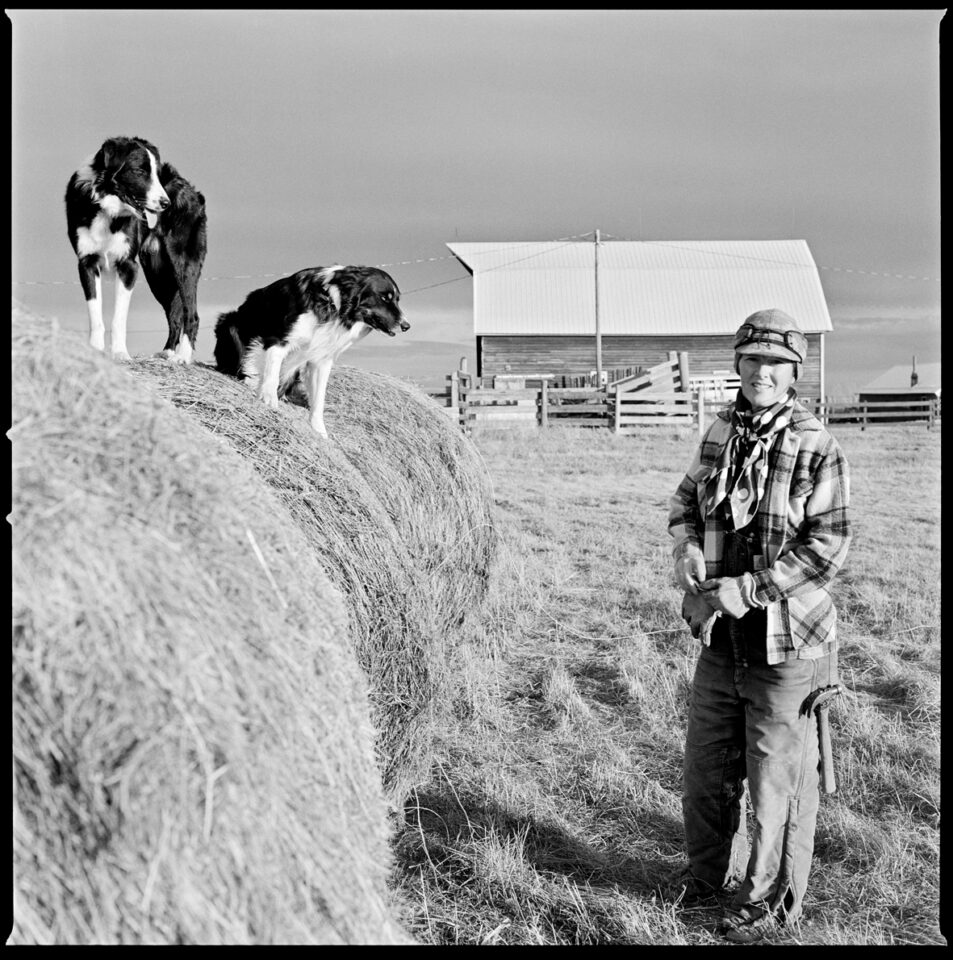

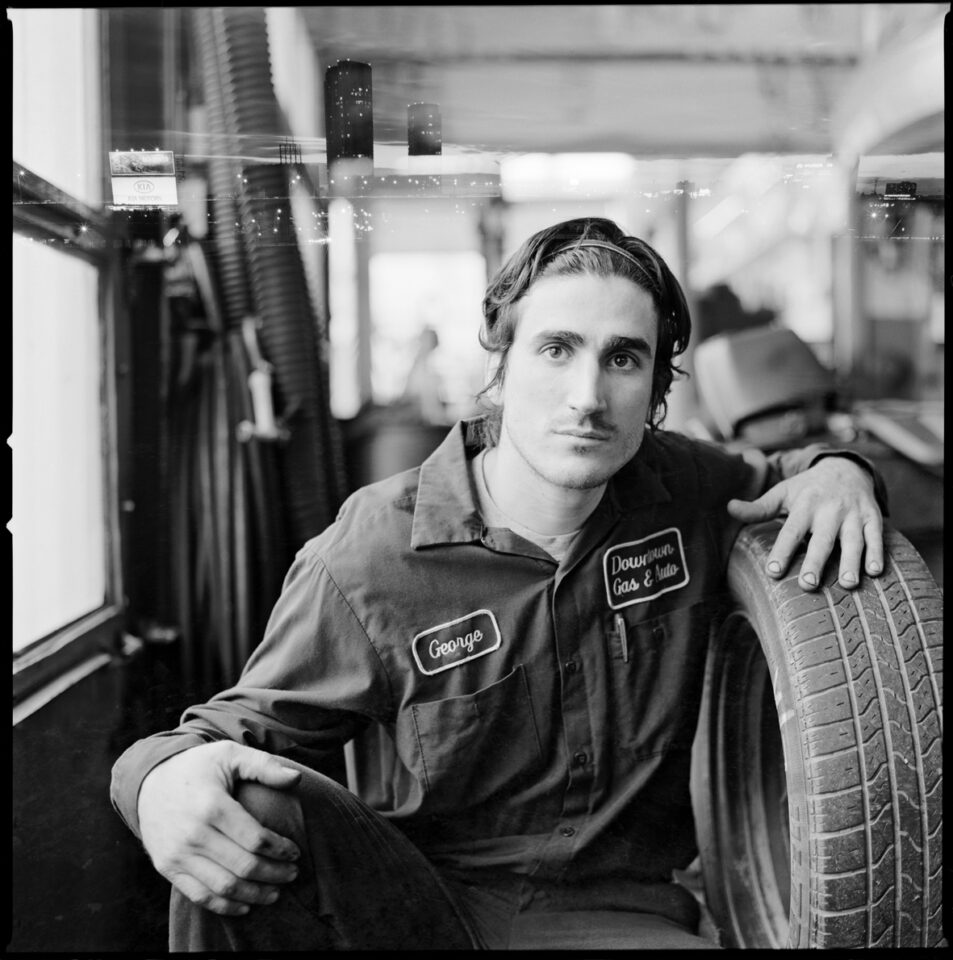

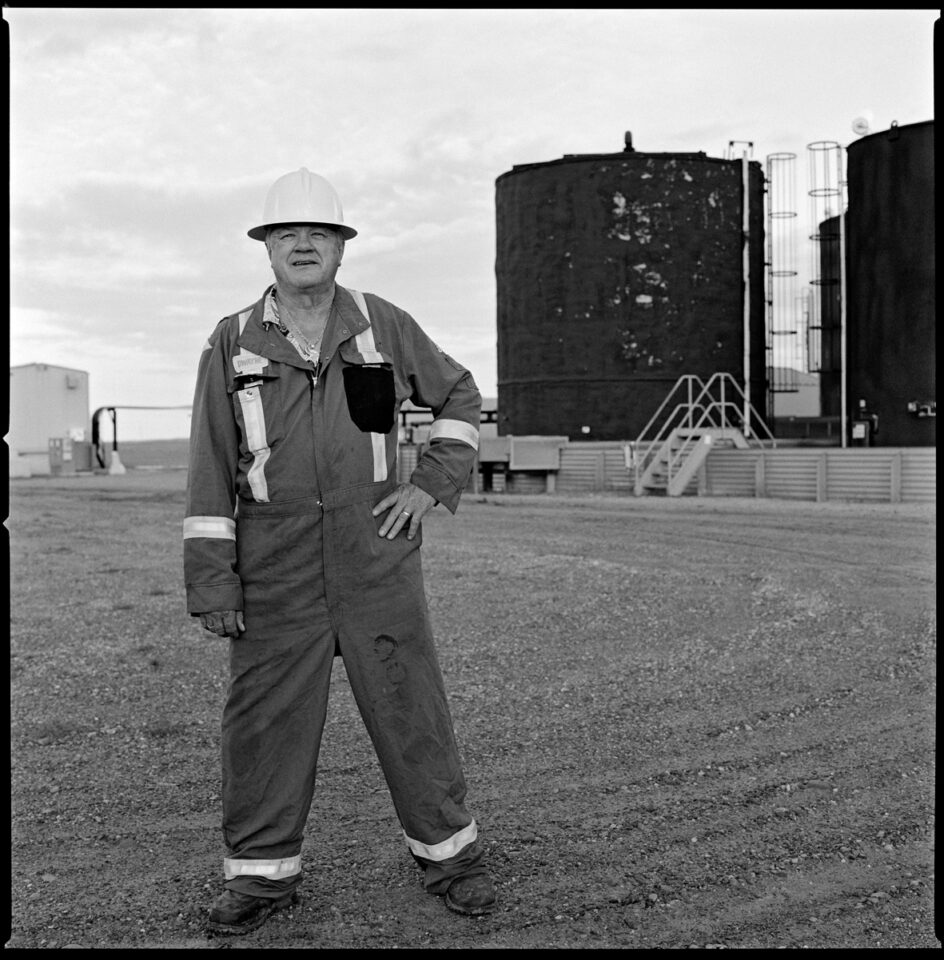

Bei Getränken, Snacks und guter Stimmung war das eine wunderbare Chance zum Austausch zwischen unseren Nutzer:innen, den Dozent:innen der p: berlin Academy und natürlich auch dem Team von p: berlin. Wir freuen uns, dass so viele die Gelegenheit genutzt haben, sich den neuen Studiobereich anzusehen und mehr über die Academy zu erfahren. Besonders gefreut hat es uns, auch unsere alten und neuen Partner vor Ort begrüßen zu können. Die Freunde und Fachleute von ALPA, PhaseOne, Novoflex, MacConsult / Sinar, Kaiser Fototechnik, Hensel und Hedler präsentierten ihre Produkte und Technologien, die Fotografierende bei p: berlin ab sofort vollumfänglich nutzen können. Zum Schluss gab es noch eine köstliche Lasagne in der gewohnt familiären Atmosphäre, die viele von euch immer wieder gern nach Schöneweide kommen lässt. Wir haben die Fotografin Natalia Kepesz gebeten, ein paar Eindrücke des Abends für uns festzuhalten.